Виной сокрушительного поражения СССР в июне 1941 года стало предательство?

За первые две недели войны безвозвратные потери Красной армии составили 418 тысяч солдат и офицеров, немецкой – 7 тысяч. Такого соотношения потерь военная история ещё не знала.

Отступление и наказание

События июня – июля 1941 года были для СССР катастрофой. И историческая правда в том, что страна сумела прийти в себя и победить. Доктор исторических наук, профессор Гродненского университета Иван БАСЮК считает, что начавшуюся 75 лет назад войну мы могли тогда же и выиграть

— Иван Александрович, вы более 30 лет изучаете начальный период Великой Отечественной войны в Белоруссии, на эту тему защитили докторскую диссертацию, написали 3 монографии, десятки научных статей, которые опубликованы и в российских научных журналах. Знаете о начале войны очень многое, если не все...

— Как раз наоборот. Чем я глубже вживаюсь в историю начального периода войны, тем острее чувствую, как многое не знаю. Может это звучит и несколько парадоксально, но это так.

— И все же, что случилось в Белоруссии летом 1941 года? В советской историографии эти события назывались временными неудачами Красной Армии, теперь оценки иные, часто очень противоречивые.

— Обратимся к статистике. По учетным данным Генерального штаба Российской Федерации в Белорусской стратегической оборонительной операции (22.06 - 9.07.1941 г.) участвовали войска Западного фронта и Пинской военной флотилии, всего 627 тысяч человек. За две недели безвозвратные потери составили 417 900 солдат и офицеров, 66,6 % от общего количества войск; ежедневные безвозвратные потери в ходе операции составили более 23 тысяч человек. Сравним: Англия во всей Второй мировой войне потеряла 370 тысяч человек, США погибшими около 300 тысяч. Это была не временная неудача, а военная катастрофа. Западный фронт 1-го формирования фактически перестал существовать как стратегически-оперативная единица, путь немецким войскам на Смоленск и Москву был открыт.

Танки оставили без горючего, а артиллерию без пехоты

— Интересно, в чем солдаты в 1941 году видели причины столь неожиданного поражения? Мы не умели воевать? Нас задавили немцы своим превосходством?

— Ни первое, ни второе. Записи бесед с участниками боев 1941 года, их письма свидетельствуют, что в абсолютном большинстве рядовые солдаты называли лишь одну причину своего вынужденного отступления – предательство командующего Западным фронтом генерала Павлова и его подчинённых.

— Неужели действительно генерал Павлов оказался предателем?

— Никаких документов, уличающих Павлова в предательстве, до сих не выявлено. На мой взгляд, дело в другом. Солдаты и офицеры наблюдали такие невероятные события, которым не находили разумного объяснения. Скажем, перед войной в Белоруссии началось бурное строительство и реконструкция военных аэродромов. Чтобы обеспечить фронт работ, самолеты кучно согнали на основные аэродромы, крыло в крыло... 22 июня немцы ударили по 26 аэродромам, как записано в журнале боевых действий Западного фронта, уничтожили 738 самолётов. Ведь все знали – сколько в Белоруссии было запасных аэродромов, из-за угрозы нападения рассредоточили бы на них боевые машины, трагедии не произошло бы. Но приказа о рассредоточении авиачасти так и не получили…

Или об артиллерии. В Белоруссии дислоцировались три противотанковые бригады с мощным по тем временам вооружением, а средствами тяги пушек (тракторами, автомобилями) бригады были обеспечены менее чем на треть от потребностей…

Буквально накануне войны, по приказу округа, артиллерия, в том числе и стрелковых дивизий, была направлена за 50 – 100 километров от своих основных сил на учебу в специализированные учебные лагеря. Стрелковые части, по вине своего же командования, 22 июня фактически остались безоружными в борьбе с немецкими танками…. Погибли и артиллерийские части, которые не сумели сквозь немецкие танковые колонны пробиться к своим войскам.

Кто в этом виноват? Или вспомним трагическую гибель наиболее боеспособного 6-го мехкорпуса Западного фронта генерала Хацкилевича. Танки корпуса заправили топливом лишь на четверть, склады горючего сжёг противник, танкисты со слезами на глазах, выполняя приказ, подрывали свои же боевые машины… А ведь на складах в Белоруссии столько было горючего, и солдаты об этом знали…

Перед самой войной на строительство укрепленных районов от каждого полка приграничных армий было выделено по батальону, без оружия, для полевых работ. 22 июня 1941 года они, фактически безоружные, попали под немецкие танки, погибли десятки тысяч человек… И все это происходило на глазах солдат… В тех условиях они не находили другого объяснения, как предательство окружного командования во главе с генералом Павловым.

— На самом деле – уж очень похоже на предательство…

— Никакого предательства со стороны Павлова и его штаба, как нами уж отмечалось, не было. Возьмем, для примера, противотанковую артиллерию. По мобилизационным планам средства тяги пушек (трактора, автомашины) бригады должны получить с народного хозяйства. По данным журнала боевых действий Западного фронта, в первые 10 дней войны темп наступления немецких войск в Белоруссии достигал до 50 километров в сутки. Какая уж тут передача техники с народного хозяйства войскам, особенно в западных районах, где были размещены основные силы фронта…

Или как советское командование фактически уничтожило свою собственную артиллерию… По довоенным советским наставлениям танкисты, артиллеристы, даже пулемётчики, для повышения боевой выучки привлекались на сборы в специализированные учебные центры для танкистов, артиллеристов и т.д. В мирное время такая система была вполне оправдана, давала хорошие результаты. Но это в мирное время, а не в преддверии угрозы нападения…

То же с укрепленными районами. Каждая дивизия в укрепленном районе имела свою позицию, которую должна оборудовать, а с началом боевых действий стойко удерживать. Так и оказались десятки батальонов на полевых работах, без оружия, с лопатами против немецких танков…

— Но ведь командование Западного фронта должно было чувствовать угрозу нападения…

— Должно, да не чувствовало. В печально известном Заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года утверждалось, будто слухи о войне ложные, не имеют под собой почвы, в войсках действовал строгий приказ «не поддаваться на провокации». О «мирном» настроении в штабах красноречиво свидетельствует такой факт: в ночь на 22 июня 1941 года командующий округом генерал Павлов со своим заместителем генералом Болдиным находились в минском доме офицеров на вечернем спектакле «Свадьба в Малиновке»…

— Выходит, нападение немцев 22 июня было для командования Западного округа внезапным?

— Какая уж там внезапность… В июне 1941 года в Белоруссии только и говорили о близкой войне. Приведем такой случай. В субботу 21 июня 1941 года к солдатам в приграничной полосе подошёл местный житель. Закурили, местный житель и говорит:

– Пан, война будет. Немец вот- вот попрет…

– Откуда знаешь? Немцы что ли тебе доложили?

– Даром смеешься пан… Немец снаряды на грунт (землю) складирует… Долго снаряды на грунте не пролежат, отсыреют…

22 июня немецкие войска перешли в наступление …

– Но основной причиной неудач Западного фронта в начале войны в Белоруссии было существенное преимущество немцев в силах и средствах.

– Это не так. На основании документов советских и немецких архивов подсчитано соотношение сил Западного фронта и группы армий «Центр» на 22 июня 1941 года. По самолетам и артиллерии стороны имели примерное равенство. Как ни странно, но в Белоруссии немцы имели превосходство лишь в личном составе – 820 тыс. человек (Западный фронт – 627 тыс. солдат и офицеров). Зато Западный фронт имел многократное превосходство в танках – 2200, из них новейших танков Т-34 и КВ-1 – 383 (немцы в полосе обороны Западного фронта имели всего 810 танков). Превосходство Западного фронта в танках, главной ударной силе того времени, как видим, было значительным. Если учесть требование немецких и советских воинских уставов, что для наступательных действий требуется не менее 1,5 – 2-х кратное превосходство сил и средств, такого преимущества в Белоруссии немцы не имели. Поэтому, по соотношению сил и средств, войска Западного фронта имели объективную возможность остановить наступление противника в Белоруссии, или, в крайнем случае, нанести ему ощутимые потери. Но этого как раз и не произошла. Более того, разгрому в Белоруссии подверглись советские, а не немецкие войска.

Войска растянули в тонкую и слабую линию

—Почему так случилось?

— В литературе довольно подробно расписаны причины поражения Западного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны. Это и несвоевременное приведение советских войск в нужную степень боеготовности, и затянувшееся переформирование частей и соединений, и репрессии военных кадров, и незавершенное строительство укрепленных районов, сети аэродромов и многие другие. Но в литературе не указывается главная причина, то основное звено в цепи причин, вцепившись в которое мы сможем осмыслить главное и основное, что привело к крупному поражению советских войск в Белоруссии в начале войны.

— И в чем это главное звено?

— Немцы в Европе хорошо опробовали активную, подвижную тактику и стратегию – танковые клинья, масштабные окружения войск противника, быстрые темпы наступлении и т.д. Советские войска, несмотря на очень своевременные и прогрессивные положения проекта Полевого устава 1939 года о необходимости концентрации основных усилий на решающих участках, фактически остались на позициях устаревшей линейной тактики. Это хорошо видно на примере Западного фронта. По плану прикрытия западной границы войска 3-й, 4-й и 10-й советских армий были развернуто линейно по 400-километровой границе с задачей стойко и прочно удерживать всю линию границы (довоенный лозунг: «граница на замке»). В Белоруссии немцы наступали клиньями – с района Бреста 2-я танковая группа, имеющая в составе своего первого эшелона три танковые дивизии (более 800 танков), фронт наступления 70 километров. В ее полосе оказалась три советских стрелковых дивизий и небоеготовная, незавершившая формирование 22-я танковая дивизия. Из района Сувалок на фронте 50 километров наступала 3-я танковая группа, в полосе её наступления в Белоруссии оказались лишь 128-я стрелковая дивизия и один полк 188-й стрелковой дивизии. На остальных участках немецкие войска вели или разведку, или не наступали вовсе. Имея на главных направлениях многократное превосходство в силах и средствах немецкие войска без особых затруднений прорвали оборону советской государственной границы и, как отмечено в журнале боевых действий Западного фронта, в первые 5 суток их темп наступления составлял до 60 километров в сутки. Если бы советские войска в Белоруссии были не растянуты линейно вдоль западной границы, а имели адекватные немецким свои приграничные группировки, результаты приграничных сражений, вне сомнений, были бы совершенно иными.

— Но позже-то советское руководство отошло от линейной тактики?

— Первым официальным документом, в котором была осуждена линейная тактика был приказ Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1943 года, в котором Сталин назвал её «глупой и вредной»… Как большое достижение Красной Армии Сталин отметил то, что командиры и штабы стали «прочно на почву маневрирования», это привело к окружению и ликвидации «огромной отборной армии немцев в составе 330-тысяч человек под Сталинградом».

— А как оценивал маршал Жуков последствия линейной тактики?

— Никак. Даже в последнем прижизненном издании своих «Воспоминаний и размышлений» в 1974 году Георгий Константинович обошел вниманием предвоенные ошибки, в том числе и линейную тактику. Он утверждал, что в предвоенные годы «мы шли верным путем…Я не могу назвать какое-либо большое, принципиальное направление в строительстве наших вооруженных сил, которое стоило бы перечеркнуть, выбросить за борт, отменить». С такими убеждениями маршал и ушёл из жизни…

— Значит, немцы в 1941-м в Красную армию «вбили клин»?

— Самые для нас печальные. Таковые клинья из районов Бреста и Сувалки, которые наступали на узком фронте 50 и 70 километров, легко пробили оборону растянутых линейно по государственной границе советских войск и на 6-й день войны соединились в районе Минска. В окружение попало, по данным генерала А.И. Еременки, который сменил на посту командующего войсками Западного фронта генерала Павлова, 11 советских дивизий. Образовался известный Новогрудский «котел». Новогрудским он назван потому, что окруженная советская группировка оказалась в лесисто-болотистой местности Нолибокской пущи, где самым крупным населенным пунктом (ориентиром) оказался районный город Новогрудок. Окруженные советские войска не имели общего командования, связи, были разобщены, фактически рассыпались на мелкие подразделения и группы. Новогрудский «котел», по немецкой терминологии «мешок под Новогрудком», серьёзно беспокоил немецкое командование – ведь в немецком тылу оказались 11 советских дивизий. Другая причина беспокойства, «котел» срывал планы молниеносной войны, потому что в блокировании окруженной советской группировки были задействованы танковые дивизии, задача которых – бросок на восток, на Москву. Как свидетельствует военный дневник генерала Гальдера, планами ликвидации Новогрудского «котла» занимался лично Гитлер и высшие чины вермахта. Немецкое командование ликвидировало Новогрудский «котел» путем сужения кольца окружения, проявляя при этом неоправданную жестокость. Опубликован дневник немецкого унтер-офицера Роберта Руппа, участника ликвидации «котла», в котором он записал, что пленных не брали, добивали раненных, расстреливали даже парламентеров. Жестокое обращение с окруженцами подтверждает и командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Бок, который 30 июня 1941 года записал в своем дневнике, что немецкие солдаты «убивают на своем пути всех подряд». По немецким архивным документам, основные силы Новогрудского «котла» были подавлены к 8 июля 1941 года, но местные жители утверждали, что бои продолжались даже в августе. Таким образом, линейная тактика в Белоруссии завершилась большой кровью и страданиями сотен тысяч советских солдат и офицеров.

Партизан объявили «врагами народа»

— Кроме линейной тактики советским руководством были допущены и другие судьбоносные для советского государства просчеты и ошибки.

— Судьбоносные? Для всего СССР или только для Белоруссии?

— И для советского государства, и для Белоруссии. Напомним хотя бы некоторые страницы истории организации партизанского движения.

— Партизанское движение – судьбоносное?

— Это как понимать роль и задачи партизанского движения. Еще герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов предупреждал, что задача партизан «не поймать десяток французских фуражиров», или сжечь «овин с сеном», а перерезать пути снабжения войск неприятеля, лишить его «боезапасов, провианта и пополнения». Эти задачи партизан приобрели особенную актуальность в средине ХХ века, в эпоху «войн моторов». Приведу лишь один пример: по стандартам вермахта, в 1941 году, одной пехотной дивизии, при ведении боевых действий, требовалось 1100 тонн расходных материалов: боеприпасов, горючего и т.д.. В Белоруссии воевали 50 дивизий, не трудно подсчитать, какие требовались колоссальные объемы военных перевозок. Выдержать такие перевозки могли в то время только железные дороги. По свидетельству И. Г. Старинова, в 1930-е гг. в СССР был разработан план крупномасштабной партизанской операции, в результате которой предполагалось парализовать основные коммуникации западных областей Белоруссии, Украины, Бессарабии и др., занятых врагом. В результате такой операции войска противника остались бы без горючего и боеприпасов. В этих целях в приграничных областях были развернуты секретные партизанские формирования. По данным С.А. Ваупшасова, в Белоруссии были сформированы шесть партизанских отрядов: Минский, Борисовский, Бобруйский, Слуцкий, Мозырский и Полоцкий. Численность отрядов устанавливалась в 300–500 человек. В белорусских лесах для будущих партизан были зарыты в землю 50 тысяч винтовок, 150 ручных пулеметов, патроны, толовые шашки. Были подобраны кадры будущих партизан, они прошли обучение в спецшколах. Даже были проведены масштабные тактические учения с будущими партизанами, которые показали обнадёживающие результаты. Но во второй половине 1930-х годов все изменилось. В Белоруссии начались громкие политические процессы против так званых «нацдемов», которые будто ориентировались не на пролетарскую Москву, а на буржуазную Варшаву. Кого-то в советском руководстве «осенила» мысль: а секретные партизанские отряды не тайные ли силы белорусских националистов? Ведь по советской военной доктрине – мы будем воевать на чужой территории, зачем тогда партизанские отряды? Отряды были распущены, кадры будущих партизан репрессированы, закладки в лесах оружия изъяты. И получилось то, что получилось: немцы менее чем за месяц оккупировали территорию Белоруссии, партизанское движение в невероятно суровое время немецкой оккупации пришлось создавать буквально с ноля. Были и еще крайне негативные последствия ликвидации партизанских отрядов, о которых и сегодня мало кто знает.

Нацистам оставили исправные мосты железные и автомобильные дороги

— Возможно, репрессии отпугнули людей от партизанки? Люди боялись, как бы их патриотизм не обернулся ярлыком «враг народа»?

— Не только в этом. Помните известную директиву советского правительства – при вынужденном отходе Красной Армии угонять на восток паровозы, скот, что нельзя было угнать – уничтожать, чтобы не достались врагу. А на деле – кто должен уничтожать? Диверсионные партизанские отряды были распущены, органы НКВД отошли вместе с Красной Армией, поэтому в Белоруссии случилось наихудшее: железные дороги в целостности и сохранности достались врагу. Фельдмаршал Бок, командующий группой армий «Центр», в своем дневнике отметил, что у него вызвало крайнее удивление, когда посещая 22 июня 1941 года Брест он увидел исправный железнодорожный мост, по которому переправлялись немецкие войска. Он свидетельствует, что местные железные дороги в Белоруссии были оставлены советскими войсками в исправном состоянии, это позволило сразу задействовать их для воинских перевозок. В дневнике 25 июня 1941 года фельдмаршал Бок записал: «Благодаря использованию местного вагонно-локомотивного парка мы получили возможность осуществлять транспортировку войск и грузов по местным железным дорогам…».

— Но ведь кроме диверсантов-партизан сколько в Советском Союзе было органов и учреждений, которые по долгу своей службы должны были привести в негодное состояние имущество, которое нельзя было переправить на восток.

— Должны были, да не сделали.

— И что же это иное, если не предательство?

— Именно «иное». Сегодня немногие представляют себе, как репрессии военных кадров, арест командования Западного фронта, отразились на настроении командиров и штабов. Приведу два примера. И.Г. Старинов летом 1941 года зашел в штаб Западного фронта по служебным делам. К его удивлению, работник штаба внезапно побледнел, потерял дар речи, начал бессвязно оправдываться: «Я не виноват… Я делал все, что мог…» Оказывается, штабного работника смертельно испугали спутники Старинова – два офицера-пограничника в форме НКВД… Другой пример. В своих мемуарах маршал А.И. Еременко отмечает – когда вместо Павлова он был назначен командующим Западным фронтом, его поразила инертность работников штаба фронта и подчиненных ему командиров, никто не проявлял никакой инициативы, боялись, без приказа сверху и шагу ступить… Случались в Белоруссии вообще трудновообразимые ситуации. Об одной из них секретарь ЦК КПБ П.К. Пономаренко сообщил в письме И.В Сталину 3 сентября 1941 года. В Белоруссии на оборонительных работах «было занято 2 млн. человек», – сообщал Пономаренко Сталину. Их усилиями белорусские города были «опоясаны огромными противотанковыми рвами, волчьими ямами, надолбами, завалами… И вся эта огромная работа сводилась к нолю».

Границу с СССР немцы перешли прогулочным шагом

Танки оставили без горючего, а артиллерию без пехоты

— Интересно, в чем солдаты в 1941 году видели причины столь неожиданного поражения? Мы не умели воевать? Нас задавили немцы своим превосходством?

— Ни первое, ни второе. Записи бесед с участниками боев 1941 года, их письма свидетельствуют, что в абсолютном большинстве рядовые солдаты называли лишь одну причину своего вынужденного отступления – предательство командующего Западным фронтом генерала Павлова и его подчинённых.

— Неужели действительно генерал Павлов оказался предателем?

— Никаких документов, уличающих Павлова в предательстве, до сих не выявлено. На мой взгляд, дело в другом. Солдаты и офицеры наблюдали такие невероятные события, которым не находили разумного объяснения. Скажем, перед войной в Белоруссии началось бурное строительство и реконструкция военных аэродромов. Чтобы обеспечить фронт работ, самолеты кучно согнали на основные аэродромы, крыло в крыло... 22 июня немцы ударили по 26 аэродромам, как записано в журнале боевых действий Западного фронта, уничтожили 738 самолётов. Ведь все знали – сколько в Белоруссии было запасных аэродромов, из-за угрозы нападения рассредоточили бы на них боевые машины, трагедии не произошло бы. Но приказа о рассредоточении авиачасти так и не получили…

Или об артиллерии. В Белоруссии дислоцировались три противотанковые бригады с мощным по тем временам вооружением, а средствами тяги пушек (тракторами, автомобилями) бригады были обеспечены менее чем на треть от потребностей…

Буквально накануне войны, по приказу округа, артиллерия, в том числе и стрелковых дивизий, была направлена за 50 – 100 километров от своих основных сил на учебу в специализированные учебные лагеря. Стрелковые части, по вине своего же командования, 22 июня фактически остались безоружными в борьбе с немецкими танками…. Погибли и артиллерийские части, которые не сумели сквозь немецкие танковые колонны пробиться к своим войскам.

Кто в этом виноват? Или вспомним трагическую гибель наиболее боеспособного 6-го мехкорпуса Западного фронта генерала Хацкилевича. Танки корпуса заправили топливом лишь на четверть, склады горючего сжёг противник, танкисты со слезами на глазах, выполняя приказ, подрывали свои же боевые машины… А ведь на складах в Белоруссии столько было горючего, и солдаты об этом знали…

Перед самой войной на строительство укрепленных районов от каждого полка приграничных армий было выделено по батальону, без оружия, для полевых работ. 22 июня 1941 года они, фактически безоружные, попали под немецкие танки, погибли десятки тысяч человек… И все это происходило на глазах солдат… В тех условиях они не находили другого объяснения, как предательство окружного командования во главе с генералом Павловым.

— На самом деле – уж очень похоже на предательство…

— Никакого предательства со стороны Павлова и его штаба, как нами уж отмечалось, не было. Возьмем, для примера, противотанковую артиллерию. По мобилизационным планам средства тяги пушек (трактора, автомашины) бригады должны получить с народного хозяйства. По данным журнала боевых действий Западного фронта, в первые 10 дней войны темп наступления немецких войск в Белоруссии достигал до 50 километров в сутки. Какая уж тут передача техники с народного хозяйства войскам, особенно в западных районах, где были размещены основные силы фронта…

Или как советское командование фактически уничтожило свою собственную артиллерию… По довоенным советским наставлениям танкисты, артиллеристы, даже пулемётчики, для повышения боевой выучки привлекались на сборы в специализированные учебные центры для танкистов, артиллеристов и т.д. В мирное время такая система была вполне оправдана, давала хорошие результаты. Но это в мирное время, а не в преддверии угрозы нападения…

То же с укрепленными районами. Каждая дивизия в укрепленном районе имела свою позицию, которую должна оборудовать, а с началом боевых действий стойко удерживать. Так и оказались десятки батальонов на полевых работах, без оружия, с лопатами против немецких танков…

— Но ведь командование Западного фронта должно было чувствовать угрозу нападения…

— Должно, да не чувствовало. В печально известном Заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года утверждалось, будто слухи о войне ложные, не имеют под собой почвы, в войсках действовал строгий приказ «не поддаваться на провокации». О «мирном» настроении в штабах красноречиво свидетельствует такой факт: в ночь на 22 июня 1941 года командующий округом генерал Павлов со своим заместителем генералом Болдиным находились в минском доме офицеров на вечернем спектакле «Свадьба в Малиновке»…

— Выходит, нападение немцев 22 июня было для командования Западного округа внезапным?

— Какая уж там внезапность… В июне 1941 года в Белоруссии только и говорили о близкой войне. Приведем такой случай. В субботу 21 июня 1941 года к солдатам в приграничной полосе подошёл местный житель. Закурили, местный житель и говорит:

– Пан, война будет. Немец вот- вот попрет…

– Откуда знаешь? Немцы что ли тебе доложили?

– Даром смеешься пан… Немец снаряды на грунт (землю) складирует… Долго снаряды на грунте не пролежат, отсыреют…

22 июня немецкие войска перешли в наступление …

– Но основной причиной неудач Западного фронта в начале войны в Белоруссии было существенное преимущество немцев в силах и средствах.

– Это не так. На основании документов советских и немецких архивов подсчитано соотношение сил Западного фронта и группы армий «Центр» на 22 июня 1941 года. По самолетам и артиллерии стороны имели примерное равенство. Как ни странно, но в Белоруссии немцы имели превосходство лишь в личном составе – 820 тыс. человек (Западный фронт – 627 тыс. солдат и офицеров). Зато Западный фронт имел многократное превосходство в танках – 2200, из них новейших танков Т-34 и КВ-1 – 383 (немцы в полосе обороны Западного фронта имели всего 810 танков). Превосходство Западного фронта в танках, главной ударной силе того времени, как видим, было значительным. Если учесть требование немецких и советских воинских уставов, что для наступательных действий требуется не менее 1,5 – 2-х кратное превосходство сил и средств, такого преимущества в Белоруссии немцы не имели. Поэтому, по соотношению сил и средств, войска Западного фронта имели объективную возможность остановить наступление противника в Белоруссии, или, в крайнем случае, нанести ему ощутимые потери. Но этого как раз и не произошла. Более того, разгрому в Белоруссии подверглись советские, а не немецкие войска.

Войска растянули в тонкую и слабую линию

—Почему так случилось?

— В литературе довольно подробно расписаны причины поражения Западного фронта в начальном периоде Великой Отечественной войны. Это и несвоевременное приведение советских войск в нужную степень боеготовности, и затянувшееся переформирование частей и соединений, и репрессии военных кадров, и незавершенное строительство укрепленных районов, сети аэродромов и многие другие. Но в литературе не указывается главная причина, то основное звено в цепи причин, вцепившись в которое мы сможем осмыслить главное и основное, что привело к крупному поражению советских войск в Белоруссии в начале войны.

— И в чем это главное звено?

— Немцы в Европе хорошо опробовали активную, подвижную тактику и стратегию – танковые клинья, масштабные окружения войск противника, быстрые темпы наступлении и т.д. Советские войска, несмотря на очень своевременные и прогрессивные положения проекта Полевого устава 1939 года о необходимости концентрации основных усилий на решающих участках, фактически остались на позициях устаревшей линейной тактики. Это хорошо видно на примере Западного фронта. По плану прикрытия западной границы войска 3-й, 4-й и 10-й советских армий были развернуто линейно по 400-километровой границе с задачей стойко и прочно удерживать всю линию границы (довоенный лозунг: «граница на замке»). В Белоруссии немцы наступали клиньями – с района Бреста 2-я танковая группа, имеющая в составе своего первого эшелона три танковые дивизии (более 800 танков), фронт наступления 70 километров. В ее полосе оказалась три советских стрелковых дивизий и небоеготовная, незавершившая формирование 22-я танковая дивизия. Из района Сувалок на фронте 50 километров наступала 3-я танковая группа, в полосе её наступления в Белоруссии оказались лишь 128-я стрелковая дивизия и один полк 188-й стрелковой дивизии. На остальных участках немецкие войска вели или разведку, или не наступали вовсе. Имея на главных направлениях многократное превосходство в силах и средствах немецкие войска без особых затруднений прорвали оборону советской государственной границы и, как отмечено в журнале боевых действий Западного фронта, в первые 5 суток их темп наступления составлял до 60 километров в сутки. Если бы советские войска в Белоруссии были не растянуты линейно вдоль западной границы, а имели адекватные немецким свои приграничные группировки, результаты приграничных сражений, вне сомнений, были бы совершенно иными.

При ликвидации новогрудского котла немцы пленных не брали

— Но позже-то советское руководство отошло от линейной тактики?

— Первым официальным документом, в котором была осуждена линейная тактика был приказ Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1943 года, в котором Сталин назвал её «глупой и вредной»… Как большое достижение Красной Армии Сталин отметил то, что командиры и штабы стали «прочно на почву маневрирования», это привело к окружению и ликвидации «огромной отборной армии немцев в составе 330-тысяч человек под Сталинградом».

— А как оценивал маршал Жуков последствия линейной тактики?

— Никак. Даже в последнем прижизненном издании своих «Воспоминаний и размышлений» в 1974 году Георгий Константинович обошел вниманием предвоенные ошибки, в том числе и линейную тактику. Он утверждал, что в предвоенные годы «мы шли верным путем…Я не могу назвать какое-либо большое, принципиальное направление в строительстве наших вооруженных сил, которое стоило бы перечеркнуть, выбросить за борт, отменить». С такими убеждениями маршал и ушёл из жизни…

— Значит, немцы в 1941-м в Красную армию «вбили клин»?

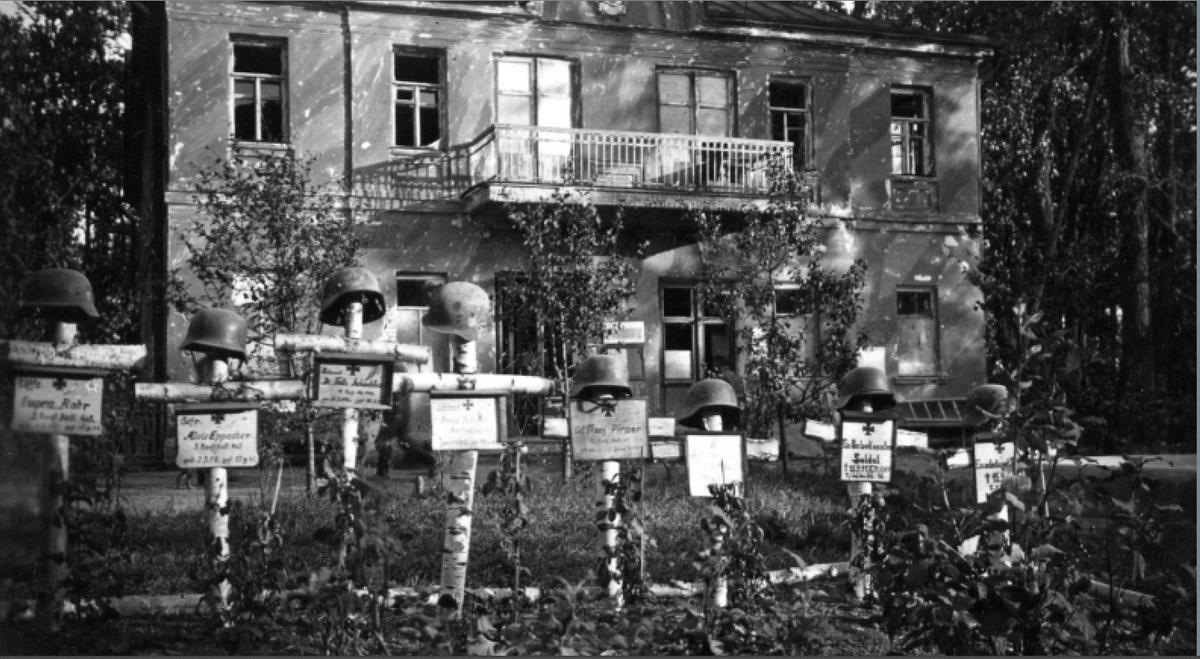

— Самые для нас печальные. Таковые клинья из районов Бреста и Сувалки, которые наступали на узком фронте 50 и 70 километров, легко пробили оборону растянутых линейно по государственной границе советских войск и на 6-й день войны соединились в районе Минска. В окружение попало, по данным генерала А.И. Еременки, который сменил на посту командующего войсками Западного фронта генерала Павлова, 11 советских дивизий. Образовался известный Новогрудский «котел». Новогрудским он назван потому, что окруженная советская группировка оказалась в лесисто-болотистой местности Нолибокской пущи, где самым крупным населенным пунктом (ориентиром) оказался районный город Новогрудок. Окруженные советские войска не имели общего командования, связи, были разобщены, фактически рассыпались на мелкие подразделения и группы. Новогрудский «котел», по немецкой терминологии «мешок под Новогрудком», серьёзно беспокоил немецкое командование – ведь в немецком тылу оказались 11 советских дивизий. Другая причина беспокойства, «котел» срывал планы молниеносной войны, потому что в блокировании окруженной советской группировки были задействованы танковые дивизии, задача которых – бросок на восток, на Москву. Как свидетельствует военный дневник генерала Гальдера, планами ликвидации Новогрудского «котла» занимался лично Гитлер и высшие чины вермахта. Немецкое командование ликвидировало Новогрудский «котел» путем сужения кольца окружения, проявляя при этом неоправданную жестокость. Опубликован дневник немецкого унтер-офицера Роберта Руппа, участника ликвидации «котла», в котором он записал, что пленных не брали, добивали раненных, расстреливали даже парламентеров. Жестокое обращение с окруженцами подтверждает и командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Бок, который 30 июня 1941 года записал в своем дневнике, что немецкие солдаты «убивают на своем пути всех подряд». По немецким архивным документам, основные силы Новогрудского «котла» были подавлены к 8 июля 1941 года, но местные жители утверждали, что бои продолжались даже в августе. Таким образом, линейная тактика в Белоруссии завершилась большой кровью и страданиями сотен тысяч советских солдат и офицеров.

Немецкая военная техника на площади Ленина (ныне – Независимости) в Минске

Партизан объявили «врагами народа»

— Кроме линейной тактики советским руководством были допущены и другие судьбоносные для советского государства просчеты и ошибки.

— Судьбоносные? Для всего СССР или только для Белоруссии?

— И для советского государства, и для Белоруссии. Напомним хотя бы некоторые страницы истории организации партизанского движения.

— Партизанское движение – судьбоносное?

— Это как понимать роль и задачи партизанского движения. Еще герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов предупреждал, что задача партизан «не поймать десяток французских фуражиров», или сжечь «овин с сеном», а перерезать пути снабжения войск неприятеля, лишить его «боезапасов, провианта и пополнения». Эти задачи партизан приобрели особенную актуальность в средине ХХ века, в эпоху «войн моторов». Приведу лишь один пример: по стандартам вермахта, в 1941 году, одной пехотной дивизии, при ведении боевых действий, требовалось 1100 тонн расходных материалов: боеприпасов, горючего и т.д.. В Белоруссии воевали 50 дивизий, не трудно подсчитать, какие требовались колоссальные объемы военных перевозок. Выдержать такие перевозки могли в то время только железные дороги. По свидетельству И. Г. Старинова, в 1930-е гг. в СССР был разработан план крупномасштабной партизанской операции, в результате которой предполагалось парализовать основные коммуникации западных областей Белоруссии, Украины, Бессарабии и др., занятых врагом. В результате такой операции войска противника остались бы без горючего и боеприпасов. В этих целях в приграничных областях были развернуты секретные партизанские формирования. По данным С.А. Ваупшасова, в Белоруссии были сформированы шесть партизанских отрядов: Минский, Борисовский, Бобруйский, Слуцкий, Мозырский и Полоцкий. Численность отрядов устанавливалась в 300–500 человек. В белорусских лесах для будущих партизан были зарыты в землю 50 тысяч винтовок, 150 ручных пулеметов, патроны, толовые шашки. Были подобраны кадры будущих партизан, они прошли обучение в спецшколах. Даже были проведены масштабные тактические учения с будущими партизанами, которые показали обнадёживающие результаты. Но во второй половине 1930-х годов все изменилось. В Белоруссии начались громкие политические процессы против так званых «нацдемов», которые будто ориентировались не на пролетарскую Москву, а на буржуазную Варшаву. Кого-то в советском руководстве «осенила» мысль: а секретные партизанские отряды не тайные ли силы белорусских националистов? Ведь по советской военной доктрине – мы будем воевать на чужой территории, зачем тогда партизанские отряды? Отряды были распущены, кадры будущих партизан репрессированы, закладки в лесах оружия изъяты. И получилось то, что получилось: немцы менее чем за месяц оккупировали территорию Белоруссии, партизанское движение в невероятно суровое время немецкой оккупации пришлось создавать буквально с ноля. Были и еще крайне негативные последствия ликвидации партизанских отрядов, о которых и сегодня мало кто знает.

Чтобы солдат хъорошо воевал

Нацистам оставили исправные мосты железные и автомобильные дороги

— Возможно, репрессии отпугнули людей от партизанки? Люди боялись, как бы их патриотизм не обернулся ярлыком «враг народа»?

— Не только в этом. Помните известную директиву советского правительства – при вынужденном отходе Красной Армии угонять на восток паровозы, скот, что нельзя было угнать – уничтожать, чтобы не достались врагу. А на деле – кто должен уничтожать? Диверсионные партизанские отряды были распущены, органы НКВД отошли вместе с Красной Армией, поэтому в Белоруссии случилось наихудшее: железные дороги в целостности и сохранности достались врагу. Фельдмаршал Бок, командующий группой армий «Центр», в своем дневнике отметил, что у него вызвало крайнее удивление, когда посещая 22 июня 1941 года Брест он увидел исправный железнодорожный мост, по которому переправлялись немецкие войска. Он свидетельствует, что местные железные дороги в Белоруссии были оставлены советскими войсками в исправном состоянии, это позволило сразу задействовать их для воинских перевозок. В дневнике 25 июня 1941 года фельдмаршал Бок записал: «Благодаря использованию местного вагонно-локомотивного парка мы получили возможность осуществлять транспортировку войск и грузов по местным железным дорогам…».

— Но ведь кроме диверсантов-партизан сколько в Советском Союзе было органов и учреждений, которые по долгу своей службы должны были привести в негодное состояние имущество, которое нельзя было переправить на восток.

— Должны были, да не сделали.

— И что же это иное, если не предательство?

— Именно «иное». Сегодня немногие представляют себе, как репрессии военных кадров, арест командования Западного фронта, отразились на настроении командиров и штабов. Приведу два примера. И.Г. Старинов летом 1941 года зашел в штаб Западного фронта по служебным делам. К его удивлению, работник штаба внезапно побледнел, потерял дар речи, начал бессвязно оправдываться: «Я не виноват… Я делал все, что мог…» Оказывается, штабного работника смертельно испугали спутники Старинова – два офицера-пограничника в форме НКВД… Другой пример. В своих мемуарах маршал А.И. Еременко отмечает – когда вместо Павлова он был назначен командующим Западным фронтом, его поразила инертность работников штаба фронта и подчиненных ему командиров, никто не проявлял никакой инициативы, боялись, без приказа сверху и шагу ступить… Случались в Белоруссии вообще трудновообразимые ситуации. Об одной из них секретарь ЦК КПБ П.К. Пономаренко сообщил в письме И.В Сталину 3 сентября 1941 года. В Белоруссии на оборонительных работах «было занято 2 млн. человек», – сообщал Пономаренко Сталину. Их усилиями белорусские города были «опоясаны огромными противотанковыми рвами, волчьими ямами, надолбами, завалами… И вся эта огромная работа сводилась к нолю».

— Как это, к нолю?

— Пономаренко так объяснил ситуацию: «Дороги не перекапывались…При отходе наших войск дороги, как правило не минировались, не взрывались и противник проходил беспрепятственно».

— Но почему же после отхода наших войск перемычки во рвах не были взорваны?

— Вы не поверите, но причина та же: не было приказа сверху, да и некому было взрывать, саперы и органы НКВД отошли с нашими войсками…

— Иными словами, главным предателем в начале войны, основным виновником нашего сокрушительного поражения стал вирус страха, сковавший почти весь командный состав Западного фронта. Но ведь были и инициативные командиры и штабы, которые и в суровом 1941 году не боялись принимать ответственные решения, вместе с подчиненными проявляли чудеса героизма и отваги.

— Я только об этом хотел сказать, но вы меня опередили. 24-я стрелковая дивизия под командованием генерала К.М. Галицкого сохранила боеготовность, управляемость, с боями вышла из Новогрудского «котла», совершила 500-километровый поход по тылам противника и соединились с основными силами Красной Армии. О подвигах бойцов и командиров дивизии писали в 1941 году газеты «Правда» и «Красная Звезда». Заместитель командующего Западным фронтом генерал И.В. Болдин, попав в Новогрудский «котел» не растерялся, из окруженцев сформировал «лесную дивизию», с боями вывел ее из «котла», был заслужено отмечен в приказе И.В. Сталина. Мужественно и стойко сражались воины укрепленных районов, пограничники. Некоторые бойцы мужественно сражались в дотах даже тогда, когда их доты были обойдены противником. В первый день войны в районе Белостока лейтенант А.В. Кокарев применил воздушный таран, сбил немецкий самолет, сумел дотянуть до своего аэродрома и совершить посадку. Таких примеров множество, и они позволяют нам характеризовать начало войны в Белоруссии не иначе, как события героические и трагические.

— Из каждого поражения надо извлекать уроки.

— Хотел бы отметить два урока. Первый урок – не упрощать и не приукрашивать историю войны. Мне вспоминается, как Герой Советского Союза Иван Данилович Лебедев, прошедший всю войну на передовой, не раз с горькой обидой отмечал: «ну зачем нам в предвоенные годы внушали, будто Красная Армия за месяц будет в Берлине? Сколько вреда принесло это шапкозакидательство… Почему нам не говорили, что в войне может всякое случиться, придется и отходить, и терпеть неудачи, но стойко перенесем все невзгоды и – победа обязательно будет за нами». Иван Данилович часто напоминал молодежи – не запаникуем, не побоимся трудностей – обязательно победим!

И второй урок. Трудно переоценить вклад партизан в общее дело Победы. Приведу лишь один факт: во время судьбоносной Курской битвы белорусские партизаны провели широкомасштабную операцию «Рельсовая война». Сегодня исследователи подсчитали – «рельсовая война» на 40 % сократила снабжение боеприпасами, техникой и топливом группу армий «Центр», что значительно подорвало ее боеспособность в Курской битве. Наверное, пришло время отдать должное партизанам и в России, и в Белоруссии и установить государственный праздник – День памяти партизан. Этот праздник будет напоминать народам России и Белоруссии об их общей борьбе, о нерушимых узах воинского братства. Белорусские партизаны ждут и верят – такому государственному празднику быть!

Конечно, мы осветили не все вопросы начала войны. А как хотелось бы поднять проблему упреждающего удара, обустройства территории Беларуси как западного театра военных действий, судеб военачальников, воевавших в Белоруссии и многое другое. Будем терпеливо ждать и надеяться, что несвоевременные мысли о войне когда-нибудь в вашем журнале составит отдельную рубрику, которую будут любить и почитать как в России, так и в Белоруссии.

Толково и обстоятельно !

https://dzen.ru/a/YLqlUAcWVns1safB?from_site=mail

Толково и обстоятельно !

https://dzen.ru/a/YLqlUAcWVns1safB?from_site=mail