|

|

#181 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Юбилей 5 лет - теме "Архитектура/Топиар/Ландшафтный дизайн"

Принимайте поздравления! Мира, добра, удачи и вдохновения!!          |

|

|

|

#182 |

|

Зритель

Великий Гуру

Великий Гуру

|

Все ландшафтные дизайны Плод фантазии людей, Что проникли в сущность тайны Удивительных вещей. В необычных очертаньях Появившихся красот Свет волшебного сиянья Красоту им придаёт. Попадаете невольно В сказочный чудесный мир, Где фантазии раздолье Преподносит эликсир. |

|

|

|

#183 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Иван Егорович Старов - русский архитектор

23 февраля 280 лет со дня рождения Ивана Егоровича Старова (1745-1808), архитектора, основоположника русского классицизма.  С.С. Щукин портрет Ивана Егоровича Старова. В 1758 г., после окончания гимназии при Московском университете, Иван Егорович поступил в архитектурный класс Петербургской Академии художеств. Первыми его учителями были Ж. Б. Валлен-Деламот и А. Ф. Кокоринов. В 1762 г. вместе с В. И. Баженовым будущий архитектор уехал в Париж, где продолжил занятия в школе профессора Шарля де Вайи. Затем с целью изучения античных памятников посетил Италию. В 1768 г. Старов вернулся в Россию, а через год получил звание академика за проект здания Сухопутного шляхетского корпуса. В 1770 г. Иван Егорович был определён адъюнкт-профессором Академии художеств, где преподавал в 1769-1772 гг. В 1772 г. Иван Егорович Старов был определён главным архитектором в «Комиссию о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», в задачи которой, кроме вопросов связанных с работами в столицах, входило и регулирование строительства в других городах. В течение двух лет с участием архитектора решались вопросы застройки «погоревших мест» в Москве, Любиме и Порхове, и разрабатывались проекты планировки таких городов как Псков, Нарва, Великий Устюг, Воронеж. О творческой зрелости Старова, как градостроителя свидетельствуют его проекты планировки Воронежа и Пскова в 1774 г. В этом же году Старов приступил к работе над реконструкцией Александро-Невской лавры в Петербурге. Архитектором была изменена планировка ансамбля, создана круглая в плане площадь перед въездом в лавру, выстроен большой Троицкий собор, (1778-1790), и ограда с надвратной церковью. В 1770-1780-е гг. Старовым были созданы усадебные ансамбли близ Петербурга – в Тайцах, Сиворицах и Пелле. В 1783-1790 гг. на левом берегу Невы, недалеко от Смольного монастыря, архитектором было возведено монументальное здание дворца для генерал-фельдмаршала князя Г. А. Потёмкина-Таврического. Перед дворцом была устроена гавань, соединённая каналом с Невой, на берегу которой находилась гранитная пристань. Позади дворца был раскинут пейзажный сад. Архитектура Таврического дворца была отмечена удивительной гармонией решения фасадов, объёмов и плана. Простота внешнего убранства лишь подчёркивала великолепие интерьеров. Старов создал классицистический тип дворца-усадьбы, применив особую композицию с основным корпусом и боковыми флигелями пристройками, вынесенными вперёд так, что между ними получался «почётный двор» — курдонёр. В конце 1780-х гг. Старовым был выполнен проект дома Шереметевых в Москве – лучший образец его архитектурной графики. В начале 1790-х гг. архитектор много работал на Украине. С 1800 по 1808 гг. Иван Егорович стоял во главе строительного контроля при сооружении Казанского собора в Петербурге. 5 (17) апреля 1808 г. после тяжелой болезни Иван Егорович Старов скончался и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Уже в первых крупных работах Старова можно отметить его композиционную изобретательность, последовательность и систематичность в разработке приёмов раннего классицизма. Влияние же барокко в работах архитектора незначительно и проявляется в том, что он не мог достигнуть полной выразительности классических форм. Постройки его всегда растянуты, а планы их сложны, как у большинства теоретиков этой эпохи. Среди лучших работ Старова - Таврический дворец, Свято-Троицкий собор в Александро-Невской лавре, Софийский собор в Софии, близ Царского Села.  Таврический дворец  Софийский собор  Софийский (Вознесенский) собор Таврический дворец в Санкт-Петербурге  Прекраснейший Таврический дворец! Изящная садовая ротонда, разбег колонн и длинных галерей поэт в архитектуре Старов сОздал. И росписей настенных полихром, художественные камины, печи, простор двора и ширь - аэродром, здесь романтичен музыкальный вечер. Потемкинский дворец - красив фасад, украшенный колонным барабаном. И сени таинством влекущий сад, гармонией чарующая странность. Квартировал Конногвардейский полк, а после заседала здесь Госдума, собранья Учредительного воля - здесь было многолюдно, тесно, шумно. И кажется, средь портиков, колонн легко шагает и сам князь Потемкин, в Екатерину страстно был влюблен, игрок и мастер таинств недомолвок. Таврический дворец - красив ансамбль, в нем слышится нам музыка барокко, гармонией захвачен в плен ты сам, в оковах красоты и теней рока. Улекса фон Лу  Князь Потёмкин и императрица Екатерина II Cкрытый текст - |

|

|

|

#184 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

«Увидев Клода Моне в его саду, начинаешь понимать, как такой великий садовник мог стать таким великим художником», — напишет поэт-символист Гюстав Кан после своей поездки в Живерни. «Лучше всего Моне раскрывает себя своим садом, который он высадил вокруг загородного дома. Он создал его по тем же принципам, что и свои живописные полотна... Каждый отдельный цветок вливается в общую гармонию красок», — писал Юлиус Майер-Графф. Далеко не все знают, что Клод Моне был не только великим художником, но и великим садовником. Однажды Моне проезжал на поезде мимо Живерни — небольшой провинции в окрестностях Вернона. Красота спокойной живописной провинции пленила художника и влюбила в себя навеки. И в 1883 году Моне поселился в Живерни. Поглощенный любовью к цветам, растениям, он создает свой знаменитый сад, который становится неиссякаемым источником сюжетов для его полотен. |

|

|

|

#185 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Петр Клодт - русский скульптор

Статуэтки Петра Клодта были высоко ценимы его современниками. Часть из них признана произведениями искусства и включена в коллекции музеев, таких как Государственный Русский музей. Скульптуры его авторства украшают Большой театр в Москве и Аничков мост в Санкт-Петербурге...  Петр Карлович Клодт родился в Петербурге (24 мая) 5 июня 1805 года в аристократической семье. Он окончил Артиллерийское училище в Петербурге. Некоторое время прослужив в чине офицера, в конце 1820-х годов вышел в отставку. Клодт решил целиком посвятить себя искусству. Петр Карлович Клодт родился в Петербурге (24 мая) 5 июня 1805 года в аристократической семье. Он окончил Артиллерийское училище в Петербурге. Некоторое время прослужив в чине офицера, в конце 1820-х годов вышел в отставку. Клодт решил целиком посвятить себя искусству.Клодт не получил систематического художественного образования: в течение двух лет он учился самостоятельно, копировал современные и античные произведения искусства и работал с натуры. С 1830 года стал вольнослушателем Академии художеств. Его упорство принесло свои дивиденды: с начала 1830-х годов большим успехом стали пользоваться его статуэтки, изображающие лошадей. Затем последовал большой правительственный заказ на скульптурное оформление Нарвских ворот совместно с такими опытными скульпторами как С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский. В 1832 году скульптор получил новый правительственный заказ на выполнение двух скульптурных групп для украшения дворцовой пристани Адмиралтейской набережной. Клодт обратил внимание на проект перестройки Аничкова моста и предложил поставить скульптуры не на пристанях Адмиралтейской набережной или на Адмиралтейском бульваре, а перенести их на опоры Аничкова моста.  Клодт потратил на эту работу 20 лет своей жизни. Эта работа стала одной из самых известных работ скульптора.  Нарвские триумфальные врата. Кони работы П.К.Клодта  Памятник императору Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.  Конь с водничим. Эскиз первой группы Аничкового моста в Санкт-Петербурге. XIX век  Памятник И. А. Крылову в Летнем саду. Автор проекта П.К. фон Клодт |

|

|

|

#186 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Статуи на Мосту святого Ангела в Риме   Ангел с копьём — в руках у ангела копьё, которым солдат умертвил Христа. Надпись на скульптуре: Vulnerasti cor meum (Ты предавший сердце моё). Ангел с крестом — в руках у ангела крест, на котором распяли Спасителя. Надпись на скульптуре: Cuius principatus super humerum eius (Чье правление будет на плечах его).   Ангел с гвоздями — в руках у ангела гвозди, которыми был распят Христос. Надпись на скульптуре: Aspiciant ad me quem confixerunt (И они воззрят на Него, которого пронзили). Ангел с Терновым венцом — надпись на скульптуре: In aerumna mea dum configitur spina (я согбен в моём страдании, в то время как шипы крепятся на мне).   Ангел с колонной бичевания — в руках у ангела фрагмент колонны, к которой Христос был привязан во время допроса у Понтия Пилата. Надпись на скульптуре: Tronus meus in columna (И престол мой на колонне). Cкрытый текст - |

|

|

|

#187 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

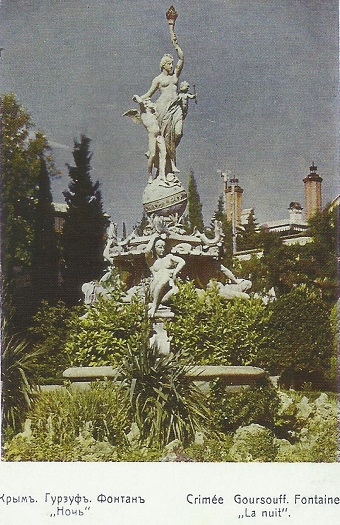

Фонтан «Ночь» Фонтан «Ночь» (также «Богиня Ночи») — фонтан, приобретённый и установленный Петром Ионовичем Губониным,

в парке принадлежавшем ему комплексе гостиниц в Гурзуфе в конце XIX века. Главный элемент оформления парка, композиционный центр ландшафтной композиции ансамбля. Памятник искусства регионального значения. Расположен перед главным юго-западным фасадом корпуса «Парк» санатория «Гурзуфский».   Фонтан в стиле барокко представляет собой изготовленную из особой стали скульптуру древнегреческой богини ночи Нюкта, стоящей на усеянном звёздами небесном своде в виде голубого шара, опоясанного, под некоторым углом, золотыми знаками Зодиака и держащей в высоко поднятой руке факел. Рядом с богиней стоят два путти с крылышками — бог сна Гипнос, и бог любви Эрос со стрелой в руке. У ног Нюкты 4 фантастические золотые рыбы (в руках поддерживающих скульптуру фигур) изо ртов которых вверх били струи воды, падающие в большие раковины гигантских моллюсков. Композицию поддерживают 4 обнажённые человеческие фигуры в стиле барокко: две кариатиды и два атланта, между которыми помещены античные маски. Во все времена после установки фонтан являлся символом курорта, привлекая гостей Гурзуфа. Судя по имеющимся свидетельствам, первоначально фонтан не имел собственного имени. Утверждается, что в 1900 году его называют просто «Фонтан у 2-й гостиницы», в начале XX века — «Богиня Света» (встречается вариант «Свет»). Со временем фонтан стал называться «Ночи», в некоторых источниках его называют «Богиня Ночь» Широко распространена версия, что фонтан был приобретён Губониным в 1889 году на выставке в Вене,

берущая, по всей видимости, начало из изданной ещё в 1890 году книги доктора медицины Владимира Алексеевича Щепетова «Гурзуф на Южном берегу Крыма и его лечебные средства» Фонтан стал заметной достопримечательностью Южного берега Крыма. Пионер русской цветной фотографии С. М. Прокудин-Горский не только снял его, но и отобрал для серии почтовых карточек благотворительного выпуска общины св. Евгении в 1905 году. Cкрытый текст - |

|

|

|

#188 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

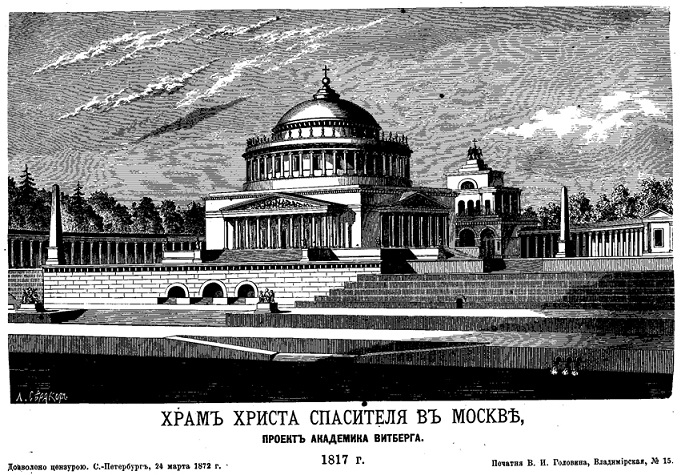

6 октября Всемирный день архитектуры

Взлет и падение архитектора Александра Витберга 26 января 2025 г. исполнилось 238 лет со дня рождения Александра Витберга (1787 – 1855) — архитектора, художника, вятского ссыльного, по проектам которого в городе был построен Александро-Невский собор, портал и ограда парадной стороны Александровского сада.  Александр Лаврентьевич Витберг. Акварель работы П. Ф. Соколова Александр Витберг был человеком удивительной судьбы: обрусевший швед внезапно получил возможность построить самый грандиозный храм страны, но также резко лишился всего и был отправлен в ссылку, где, впрочем, невзирая на трудности, сумел оставить свой весомый след в архитектуре, искусстве, педагогике. Шведская юность. Карл Магнус Витберг родился 15 января 1787 года в Санкт-Петербурге в шведской семье. Его отец, Лоренц (на русский манер — Лаврентий) Витберг, шведский бюргер, переехал с женой в Россию в 1779 году. Здесь он обосновался в столице и устроился на работу учителем в школе лейб-гвардии Преображенского полка. Молодой Карл начал обучение в Горном корпусе, но в 1802 году он поступил в академию художеств. С первых лет обучения у мальчика проявляется тяга к индивидуальности: он не любит копировать картины, предпочитая делать эскизы с натуры. Здесь он познакомился с Александром Лабзиным, вице-президентом Академии, а позже вступил в масонскую ложу «Умирающий сфинкс», Мастером стула которой являлся Лабзин. Витберг поражал всех своим талантом: он получил все малые и большие золотые и серебряные награды академии. После этого Витберга назначили на должность помощника мастера русской живописи профессора Г. И. Угрюмова для обучения в натурном классе. Храм Христа Спасителя. В 1814 году был объявлен международный открытый конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве, задуманного Александром I ещё в 1812 году. Храм должен был увековечить великую победу в Отечественной войне, свои проекты на конкурс прислали многие видные архитекторы того времени. Собственный замысел долго вынашивал и Витберг, который на тот момент не только был 28-летним начинающим художником, но даже толком не занимался зодчеством. «Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист читает манифест, читает вызовы — и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнее его, он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает. Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности и снова работает, месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект… Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса, сомнений и мучительного ожидания», - .Александр Герцен «Былое и думы» . На выставке «исполненный религиозной поэзии» проект никому неизвестного молодого архитектора Витберга (который, кстати, даже не был православным человеком на тот момент) поразил русского царя Александра I и выиграл первый приз. Сам монарх пригласил Карла к себе и после презентации проекта храма сказал: «Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Вы отгадали моё желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был одушевлён какой-либо религиозной идеей, но я не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтобы кто-то был одушевлён ею и потому скрывал своё желание. И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные, Вы же заставили камни говорить». В тот же день проект был утвержден и Витберг назначен архитектором храма, а также директором комиссии по строительству.  Всё, как всегда. Следует заметить, что перед началом строительства Витберг самостоятельно произвел точный экономический расчет и составил смету строительства, причем он подсчитал средства очень экономно и спланировал их рациональное освоение. Первые шаги в создании храма действительно были очень удачными: удалось нанять большее, чем планировалось, число рабочих за ту же цену, наладить поставку строительных материалов. Однако позднее началось злоупотребление и расхищение средств. Семь лет строительство протекало вяло, а под конец и совсем остановилось. Выяснилось, что миллион рублей из денег, выделенных на возведение храма, расхищен. После смерти Александра I императором стал Николай I. По официальной версии, из-за ненадёжности почвы работы остановили. Руководители строительства, в том числе и Витберг, были обвинены в растратах и хищениях и отданы под суд. Судебное разбирательство затянулось, в 1835 году суд постановил оштрафовать обвиняемых на миллион рублей. За злоупотребление доверием императора Витберг был сослан на неопределенный период в Вятку. У него конфисковали имущество, одновременно во время суда над Витбергом умерли его первая жена и отец. Многие современники считали наказание несправедливым: Герцен, например, полагал, что Витберга просто подставили матерые коррупционеры и нечистые на руку сановники. Казначей комиссии сооружения храма Христа Спасителя В. Берг указывал, что Витберг «оказался виноватым, будучи человеком редкой, высокой честности, который, конечно, не посягнул бы ни на одну казённую (да и никакую) копейку».   Ссылка в город Вятка.К чести вятского общества нужно сказать, что оно с уважением относилось к ссыльному архитектору, сумело оценить его талант и дало возможности для самореализации. В 1836 году Витбергу предложили составить проект ворот и решетки городского сада, названного в честь посетившего Вятку в 1824 году императора Александра I и открытого в день его рождения 30 августа 1835 года. Это единственное сооружение Витберга, к счастью, и сейчас украшает городской сад.  В 1824 г. в память пребывания императора горожане задумали соорудить храм в честь Святого Благоверного князя Александра Невского. Было решено строить храм посреди обширной Семеновской площади. Типовой проект, предложенный губернатором К. Я. Тюфяевым, был отвергнут вятским обществом. В итоге приняли решение строить храм большего размера и по особому, оригинальному авторскому плану. Городской голова В. К. Аршаулов внес на рассмотрение думы карандашный рисунок архитектора Витберга. Этот эскиз был единодушно и с восторгом одобрен. Попросили Витберга переложить рисунок в детальный проект. Идея о сооружении нового храма в память императора Александра была принята Витбергом с большим воодушевлением, архитектор по праву считал покойного государя своим другом и покровителем. 28 октября 1839 года Витберг сообщил комитету, что чертежи плана, фасада и разреза храма готовы. Комитет рассмотрел эти чертежи и 8 марта благодарил архитектора в самых лестных выражениях за его труды. В сооружении храма проявился весь гений зодчего, все его нераскрытые и невоплощенные до тех пор способности архитектора и художника: огромное строение, высотой в 50 метров, гордо поднимало над городом и его окрестностями массивный 18-метровый купол. Сквозь многочисленные окна барабана в богато украшенный интерьер лились потоки света, создавая ощущение ликующей радости — радости жизни и творчества. Собор явился подлинным украшением города. Современники и потомки так и называли его по имени автора — Витберговским.  Вид на Дом Витберга зимой. г. Киров. 2015 г. Фото: Дмитрий Порошин. Смерть пришла к Витбергу в Петербурге 12 января 1855 года. Он похоронен на Волковом кладбище. Надгробие утрачено в советские годы. |

|

|

|

#189 |

|

Зритель

Великий Гуру

Великий Гуру

|

Зодчий Витберг создал красоту. Его чувств открылась глубина, Будто выплеснул свою мечту, Любовались солнце и луна. К сожаленью эта красота Уничтожена была глупцами. Но история её жива, Миражом живёт под небесами. Тот, кто это чудо создавал Часть души оставил в его стенах. И когда от взрыва храм упал, У смотревших кровь застыла в венах. Стёрли красоту с лица земли И кому не нравилась она, Этого понять и не могли, Удивлялись солнце и луна. Много лет прошло с тех пор, В чертежах остался образ храма. Но невольно люди обращают взор На то место, где случилась драма. Последний раз редактировалось настя70, 07.10.2025 в 11:10. |

|

|

|

#190 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

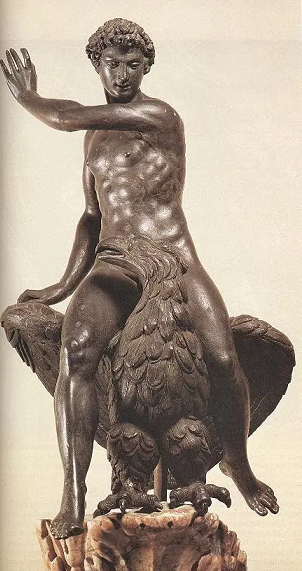

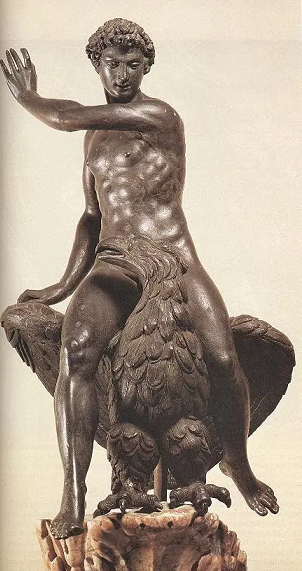

Скульптор Бенвенуто Челлини

Виденье легкость шага мне дает,

Виденье дивное надежды множит, Виденье утешать не устает — Виденье чудное, что ум тревожит. Виденье той, что свет лучистый льет, В уста виденье смех смятенья вложит; О том виденье говорит народ: Виденья нет, что с ним сравниться может. Якопо да Лентини  Бенвенуто Челлини (итал. Benvenuto Cellini, 3 ноября 1500 - 13 февраля 1571) - уникальная фигура в истории искусства. Итальянский скульптор, ювелир, живописец и музыкант, его жизнь была так же ярка и экстравагантна, как его творчество. Дословное значение имени Имя "Бенвенуто" можно перевести с итальянского как "желанный гость" или "добро пожаловать". Оно стало предзнаменованием знаменитости, которая оставила неизгладимый след в истории искусства. Путь к искусству Челлини родился 3 ноября 1500 года во Флоренции. Отец, инженер, музыкант и резчик по слоновой кости, привил ему любовь к искусству. Впервые юный Бенвенуто начал учиться у ювелира Микеланджело Брандини, а затем продолжил обучение у Антонио ди Сандро. Его талант и беспокойный характер привлекли внимание в Флоренции, но обвинения в драках вынудили его покинуть город и уйти в изгнание. Сияние в Риме В 1524 году Челлини перебрался в Рим, где стал известным скульптором и ювелиром. Он работал над заказами для папы Климента VII и служил корнетистом в духовом оркестре Ватикана. Однако его буйный нрав и склонность к дракам привели к нескольким скандалам. Несмотря на это, он создал ряд выдающихся произведений искусства, включая знаменитый медальон "Персей с головой Медузы". Изгнание и возвращение Из-за новых проблем и разногласий Челлини был вынужден покинуть Рим и отправиться в Париж в 1540 году. Здесь он поработал над созданием медали для короля Франциска I и создал грандиозный горельеф "Нимфа Фонтенбло". Однако разногласия с придворными заставили его вернуться во Флоренцию, где он был тепло принят при дворе Медичи и продолжил свою творческую деятельность. Автобиография и философия Челлини был не только выдающимся художником, но и писателем-историографом. В своей автобиографии "Жизнь Бенвенуто Челлини" он описал свои приключения, трудности и достижения, а также выразил свои философские взгляды на искусство и жизнь. Сочинения Челлини оказали значительное влияние на искусствоведение и творческую практику своего времени. Наследие Бенвенуто Челлини оставил богатое наследие в искусстве. Его работы отличались мастерством и оригинальностью, они были восхваляемы и критикованы в то же время. И его скульптурные произведения, и ювелирные изделия и до сих пор вызывают восторг и восхищение своей красотой и мастерством. Скульптор скончался 13 февраля 1571 года в родной Флоренции. Его творчество и взлеты и падения в жизни оставили позитивный след в истории искусства.  «Персей с головой Медузы» (итал. Perseo con la testa di Medusa) — шедевр искусства скульптуры, созданный выдающимся итальянским скульптором и ювелиром периода маньеризма флорентийской школы. Находится в Лоджии Ланци на площади Синьории во Флоренции. Я видела «Персея с головой Медузы» во Флоренции. Скульптура произвела устрашающее на меня впечатление. Солнечный день стал хмурым, душным. Казалось, что горячая кровь падает с головы Медузы. Туристы в шортах, шлёпках на ногах с улыбками и детьми фотографировались под скульптурой. Я вышла на площадь и, заслышав скрипку уличного музыканта, пришла к кафе со столиками на улице и, слушая итальянскую мелодию с чашечкой кофе, постаралась отпустить гнетущее впечатление. ♫ Pablo de Sarasate "Introduzione e Tarantella op. 43" # Franco Mezzena ♫  Рельеф «Нимфа Фонтенбло». Бронза. 1542–43. Лувр (Париж)  Ганимед. Для скульптуры Челлини использовал греческий мрамор, специально заказанный Козимо I Медичи. Композиция Челлини представляет собой совершенно новую интерпретацию сюжета,  Этот прекрасный силуэт бога Меркурия (бронзовое литьё по выплавляемой восковой модели), вместе с другими божествами - действующими лицами мифа о Персее, является частью группы из четырёх скульптур, вырезанных на базе статуи Персея работы Бенвенуто Челлини (1500-1571). Меркурий в действительности - легендарный бог, помогший Персею в схватке с Медузой Горгоной; именно он вручил герою знаменитый меч, обезглавивший чудовище. |

|

|

|

#191 |

|

Зритель

Великий Гуру

Великий Гуру

|

Красоту мужской фигуры Создавал в своих скульптурах. У Челлини Бенвенуто Получалось это круто. Красотой привлёк вниманье Зевса юный Ганимед . Получив орёл заданье, Полетел за ним чуть свет. Хоть устали его крылья, Но ослушаться не смел, На Олимпе с принцем сел. Повелел так Зевс всесильный. Скульптор миг запечатлел Сделать мастерски сумел. |

|

|

|

#192 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

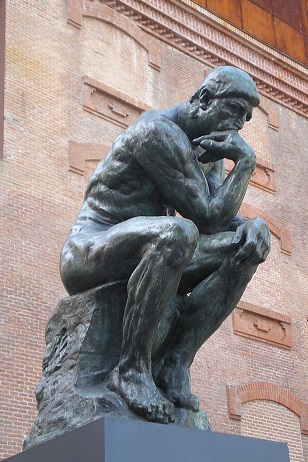

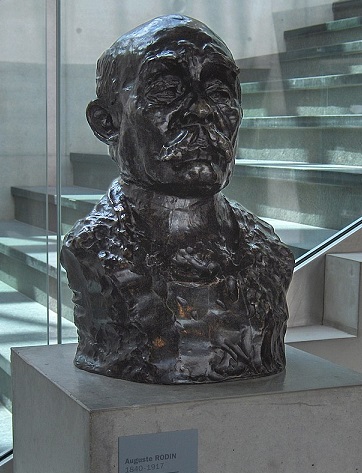

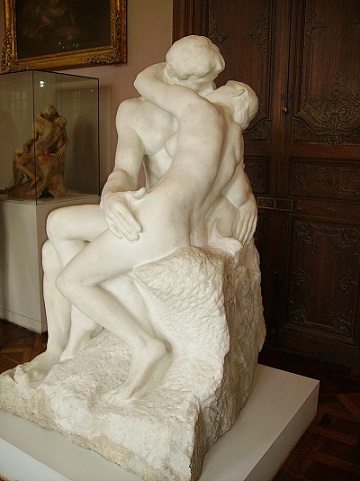

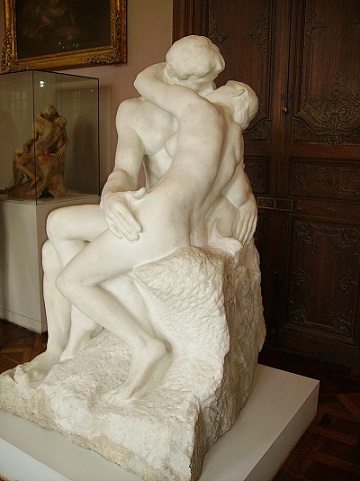

185 лет со дня рождения французского скульптора О. Родена

12 ноября — 185 лет со дня рождения французского скульптора

Огюста Родена (1840-1917)  Творчество Огюста Родена составило эпоху в истории скульптуры; сохраняя верность романтической традиции, он активно приветствовал реализм, отдавая должное импрессионизму и символизму, способствовал творческим исканиям мастеров скульптуры ХХ века. Среди известных работ мастера – «Поцелуй», «Мыслитель», «Вечный идол», «Та, которая была прекрасной Ольмьер». Творчество Огюста Родена составило эпоху в истории скульптуры; сохраняя верность романтической традиции, он активно приветствовал реализм, отдавая должное импрессионизму и символизму, способствовал творческим исканиям мастеров скульптуры ХХ века. Среди известных работ мастера – «Поцелуй», «Мыслитель», «Вечный идол», «Та, которая была прекрасной Ольмьер». Мыслитель, 1888, бронза В 20 веке Родена уже знают и признают. Его творения не только не отвергаются, скульптору выделяют целый павильон на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Он не только занимался творчеством, но и передавал секреты мастерства ученикам: среди тех, кто учился у Родена, немало знаменитых скульпторов, таких как Антуан Бурдель и Константен Бранкузи. В наши дни работы Родена можно увидеть в музеях Парижа, Филадельфии, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга и Москвы.  «Бронзовый век»  Памятник Бальзаку, 1891—1898, бронза  «Граждане Кале» (1884—1888)  Бюст Клемансо (1911)  Поцелуй, 1889, мрамор |

|

|

|

#193 |

|

Зритель

Великий Гуру

Великий Гуру

|

Поцелуй, 1889, мрамор Холодный мрамор полон страсти, Он весь в объятиях любви И пребывая в чувства власти, Как будто изнутри горит. Жар каменного поцелуя Так завораживает взгляд, Что кажется из недр, ликуя, Амура стрелы вдруг взлетят. Внезапно оживает мрамор Под натиском таких страстей. Великим сульптор слыл недаром, Его шедевр пленил людей. |

|

|

|

#194 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

В 2025 году 250 лет мастеру русского ампира Карлу Росси

Б. Ш. Митуар. Портрет К. И. Росси. До 1812 г. Коллекция Государственного Русского музея Вклад Карла Росси в облик Петербурга невозможно преувеличить. И дело не столько в зданиях-символах (их в городе строили многие), сколько в характере Петербурга в целом, в парадности его ансамблей, том самом впечатлении европейского города, где всё будто увеличено в масштабе. 18 (29) декабря 2025 года Петербург отмечает 250-летие со дня рождения зодчего.  Александринский театр Родился Росси 18 декабря 1775 года то ли в Неаполе, то ли в Венеции. Были предположения, что вообще в России. Историк архитектуры Валерий Шуйский указывает, что отец зодчего был венецианским дворянином, то есть будущий Карл Иванович (а на самом деле — Карло Антонио де Росси), вероятно, был уроженцем Республики Святого Марка. В детстве он жил в Неаполе и почти до смерти оставался подданным Неаполитанского королевства.  Главный штаб Первые шаги в профессии Карл Росси сделал именно под руководством Бренны. Начинал с проектирования несложных деталей внутреннего убранства Павловского дворца. Да, Росси — это не только грандиозные ансамбли имперской столицы, но и декоративно-прикладное «рукоделие». Он проектировал вазы, канделябры, предметы мебели. Был в широком смысле декоратором: от парадного фасада целого города до текстильной отделки интерьеров. После смерти Александра I именно Росси отвечал за траурное убранство Зимнего дворца, Казанского собора. С помощью драпировок он преобразил и интерьер Петропавловского собора.  Михайловский дворец Архитекторская судьба Росси на редкость счастливая. В России эпоха ампира продлилась дольше, чем во Франции, захватив и николаевское время, а одним из цветов стиля стал «мундирный зелёный», который напоминал о победе над наполеоновской Францией. К слову, жёлтый цвет построек Росси — находка советских специалистов, исторически они были серыми или серо-синими. Ну а реализовать грандиозные ансамбли позволила специфическая петербургская градостроительная ситуация. Карл Росси работал в молодой европейской столице огромной страны, где главным градостроительным актором было государство. Только в таких условиях было возможно создание грандиозных ансамблей на месте пустырей и частных владений. Городская ткань Петербурга — тогда совсем молодого города — ещё не затвердела, парадный фасад не сформировался. В итоге именно творения Росси стали определять облик города не только на отдельных «открыточных» видах, но в целом. Их (в отличие, например, от храмов по проектам Константина Тона) не снесли, не перестроили до неузнаваемости. Совсем наоборот — в начале XX века появился интерес к русскому классицизму, затем в советское время строгость Росси противопоставляли «упадку и разложению» эклектики.  Павильон Росси в Павловске  Императорская публичная библиотека   |

|