|

|

#361 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Художник Василий Поленов

1 июня 1844 года родился русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог Василий Дмитриевич Поленов.  Воскрешение дочери Иаира В конкурсе Императорской Академии художеств на большую золотую медаль Поленов писал евангельский сюжет и получил награду и право на пенсионерскую поездку в Европу. Художник представил момент после свершения чуда, выстроил композицию на довольно активной жестикуляции. Критик Владимир Стасов в 1877 году в письме к Поленову, перечисляя его достоинства, не преминул сообщить, что в его «таланте две главных струны — колоритность и грация — и эти две симпатичные стороны поразили меня ещё в первой работе, мною виденной: "Дочери Иаировой". "В картине я не видел ровно ничего исторического, никакого выражения глубокого чувства, не было и тени чего-то, что вводило бы нас в комнату, где сию только минуту смерть царила».  Рыбацкая лодка. Этрета. Нормандия В живописи местечко Этрета прославили реалист Гюстав Курбе и импрессионист Клод Моне. Поленов, в Европе осознавший, что ему нужно подтянуть технику, и увлёкшийся пленэром, тоже отправился в Нормандию на этюды. Но там, где Курбе и Моне смотрят на скалы, море, небо, Поленов переставляет акцент на будни рыбаков: вот вытащенные на берег лодки, а вот рядом сидят их хозяева, поскольку море волнуется. Всех троих художников интересует стихия природы (к которой, разумеется, относятся и взаимоотношения света, воздуха и цвета), только Поленов её раскрывает через людей. Он — недавний выпускник академии и в пейзаже себя ещё только ищет. Выбирая неприметные, но поэтичные моменты повседневности (эту свою привязанность к «обыденному» он сохранит и в будущем), пока что он строит этюд как академическую картину: с ясной центричностью композиции, помещением основного мотива на главном — втором плане её и связанную с этим известную замкнутость, „интерьерность“ пейзажа, позволяющую сосредоточить внимание на объекте изображения.  Московский дворик Картиной, впоследствии ставшей «визитной карточкой» Поленова и вошедшей в золотой фонд отечественной живописи, сам художник остался недоволен. Однако именно после того, как она была показана на 6-й выставке передвижников, Поленова приняли в их Товарищество, а работу купил Павел Михайлович Третьяков. Вообще в выборе пейзажного жанра Поленову ещё в парижский период помог утвердиться Тургенев. Но всё-таки именно «Московский дворик», его лиризм будничности определил нишу Василия Дмитриевича в искусстве. В 1877 году художник поселился неподалёку от Арбата — в доме Н. Л. Баумгартена, где и написал «Дворик». Картина открывала своеобразный «триптих», продолженный «Бабушкиным садом» и «Заросшим прудом».  Бабушкин сад Дом Баумгартена, утративший часть декора, но не обаяния, в поленовской картине-элегии выступает хранителем памяти о XIX веке, в первые десятилетия которого он был построен. Художник развивает свою живописную линию, соединяя в работе пейзажный и жанровый элементы, но на этот раз пишет пространство, где сменяют друг друга поколения, как вышедшие в сад пожилая женщина и её дочь Баумгартен (по другим сведениям, художник писал девушку со своей сестры-близнеца Веры Хрущовой, прожившей короткую жизнь: она умерла в 1881 году). Поленов визуализирует ход времени. Как и в «Московском дворике», здесь он разрабатывает «интерьерную», замкнутую композицию маленького мира, но (опять же как в «Дворике») выведенного на уровень обобщения. Созвучная произведениям Тургенева, которого очень чтил Поленов, эта картина об эпохе «дворянских гнёзд», уход которых станет одним из лейтмотивов живописи Виктора Борисова-Мусатова, Александра Головина и Станислава Жуковского. А Александр Бенуа напишет, что поленовские «милые, полные истинной поэзии картины.  Заросший пруд Уже в 1878 году Поленов переехал из дома Баумгартена во флигель усадьбы Олсуфьева близ Девичьего поля. Там он написал «Заросший пруд», первые этюды к которому выполнил в 1877 году на родительской даче около деревни Петрушки под Киевом. Девушка в тени деревьев — его сестра Вера Хрущова. Решённый в градациях зелёного цвета, «Заросший пруд» — колористическое упражнение в живописи, приближенной к монохромной. Как и прежде, изображая природу, Поленов передаёт её настроение, звучащее в унисон с настроением человека. После 7-й выставки передвижников «поленовский» мотив старого пруда стал популярен: такие лирические картины писали Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин Коровин и Илья Остроухов.  Греческие этюды Греческие этюды Поленова — гимн вечной классике. Он пишет самые узнаваемые храмы афинского Акрополя — Парфенон и Эрехтейон, — выбирая, в общем, «открыточные» ракурсы. Но уже в самом этом решении чувствуется его восхищение памятниками, которые за столетия сильно пострадали, но не утратили ни красоты, ни величественности. Впечатления от увиденного нашли отражение в картине 1890-х «Эллада», а позднее — в театральных декорациях. В 1894 году Поленов оформлял живую картину «Афродита» для Первого съезда русских художников и любителей художеств: на берегу моря он представил храм со статуей Венеры, перед ней, по воспоминаниям Леонида Пастернака, стоял скульптор Агесандр (его сыграл Константин Станиславский). Впоследствии эту декорацию художник переработает для собственной оперы «Призраки Эллады», которая будет представлена в 1906 году в Большом зале Московской консерватории.  На Тивериадском (Генисаретском) озере Вслед за картиной «Христос и грешница» Поленов решил создать цикл «Из жизни Христа». Написанные раньше «Христос и грешница», «На Тивериадском (Генисаретском) озере», «Мечты» и «Среди учителей» он повторил в меньшем масштабе и с небольшими изменениями, и они тоже вошли в этот цикл. «Из жизни Христа» был завершён в 1908 году и, по мнению Поленова, стал главным делом его жизни. На берегу Тивериадского (Генисаретского) озера, или Галилейского моря, Христос проповедовал и совершил многие чудеса. Поленов полагал, что в костюмах героев мало что поменялось с библейских времён, а потому Христос, как и в «Кто без греха?», облачён в одеяние конца XIX века. Художник снова и снова пытается привнести в евангельские сюжеты приёмы реалистической живописи вообще и пленэрной (пейзаж основан на этюдах) в частности. Главное для Поленова в этой работе, как и в камерных пейзажах, — эмоциональное единство природы и героя. |

|

|

|

#362 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Как Поленов чуть свои картины на «Титанике» не утопил

Поленов и «Титаник» Василий Поленов собрался полотна Библейские для галерей Отправить надёжным путём судоходным За тридевять дальних морей. «Титаником» в Штаты доставить возможно. Но только при сборе бумаг Художник на строгой английской таможне Не смог разобраться никак. А без "декларейшен" нельзя на «Титаник», (Ах, черт бы побрал англичан!) И тот без картин, погудев на прощанье, Уплыл в мировой океан. Что дальше случилось, и страшно и странно, Утопших, Господь, упокой! Картины остались на суше сохранны, Корабль же в пучине морской. 02.06.2024   Cкрытый текст - |

|

|

|

#363 |

|

Редактор

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Тpeтьякoвcкaя гaлepeя

4 июня 1856 гoдa купцoм Пaвлoм Тpeтьякoвым ocнoвaнa Тpeтьякoвcкaя гaлepeя

«Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, дайте мне хоть лужу грязную, но чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть, это дело художника». П.М. Третьяков Собирательская деятельность Павла Михайловича Третьякова

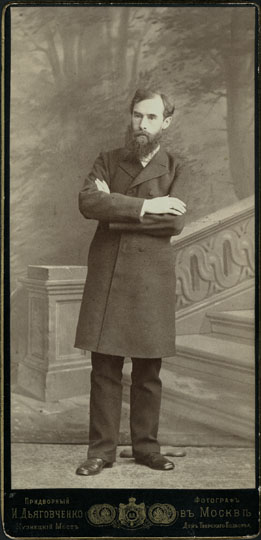

«Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова Годом основания Третьяковской галереи принято считать 1856 год. Именно тогда Павел Михайлович приобрел первую картину русского художника «Стычка с финляндскими контрабандистами» В.Г. Худякова. Ранее в 1854–1855 годах П.М. Третьяков купил 11 графических листов и 9 картин старых голландских мастеров.  Третьяков Павел Михайлович. 1884 год В конце 1850-х годов в его собрании появляются полотна «Сбор вишен» И.И. Соколова, «Разносчик» В.И. Якоби, «Вид в окрестностях Ораниенбаума» А.К. Саврасова, «Больной музыкант» М.П. Клодта. Вероятно, уже тогда Третьяков замыслил создать музей, где будет представлена национальная русская школа живописи.  Иван Соколов. Сбор вишни в помещичьем саду. 1858 год. Холст масло.  Вид в окрестностях Ораниенбаума. 1854 год. А. К.Саврасов  «Разносчик» В.И. Якоби. 1858 год.  «Больной музыкант» М.П. Клодта.1859 год В 1860 году, отправляясь за границу, Павел Михайлович пишет свое первое завещание («завещательное письмо»), где просит брата и сестер исполнить просьбу: «Сто пятьдесят тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи…». Свою художественную галерею Павлу Михайловичу пришлось собирать с нуля, зато он мог целиком положиться на свой вкус. В 1864 году в собрании появляется первая картина, написанная на сюжет русской истории, – «Княжна Тараканова» К.Д. Флавицкого. В конце 1860-х годов Павел Михайлович заказывает Ф.А. Бронникову произведение, ставшее впоследствии любимой картиной Веры Николаевны Третьяковой, – «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу».  «Княжна Тараканова» К.Д. Флавицкий. 1866 год  «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу». Ф.А. Бронников. 1869 г. Были приобретены картины В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»; произведения И.Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Царь Иван Грозный и сын его Иван»; работы В.М. Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами», И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу», И.Н. Крамского «Неутешное горе», Н.А. Ярошенко «Всюду жизнь» и другие. В галерее появляются картины В.Д. Поленова, И.И. Левитана, А.М. Васнецова, И.С. Остроухова. В 1885 году к дому в Лаврушинском пристраивается еще 7 залов. Павел Михайлович при выборе произведений уже полностью полагается на свой вкус, невзирая на возражения, а иногда и возмущение именитых художников. В 1888 году он покупает картину В.А. Серова «Девушка, освещенная солнцем», неоднозначно встреченную публикой. В конце 1880-х – начале 1890-х годов в галерею поступают также не оцененные некоторыми знатоками картины молодого М.В. Нестерова «Пустынник» и «Видение отроку Варфоломею», а также «После дождя. Плес» И.И. Левитана. Вновь приходится расширять экспозиционные площади, и в 1892 году прибавляется еще 6 залов.  «Девушка, освещенная солнцем». В.А. Серов. 1888 год  «После дождя. Плес» И.И. Левитан. 1889 год 1892 год стал для галереи знаменательным, в этом году Павел Михайлович Третьяков передал ее в дар городу Москве. |

|